두만강 '끊어진 다리'…만주쪽 다리는 관광지로, 북쪽은 철골까지 뜯어가 '대조'

| |||||

| |||||

| |||||

|

한국 관광객들이 단체관광을 하다 보면 도문 두만강공원까지만 갔다가 되돌아오는 게 끝이다.

그런데 여기서 멈추지 말고 조금만 더 가면 또 다른 북한땅이 한눈에 바라보이는 두만강, 그 역사의 현장이 있다. 도문에서 훈춘으로 가기 전에 양수진이라는 곳이 있다. 이곳은 들이 넓어 옥수수밭이 장관을 이루며 소와 양떼들이 한가로이 풀을 뜯는 시골풍경이 장관을 이룬다. 일제치하, 함경도에서 두만강을 건너 온 조선 이민족들이 대거 정착한 집성촌이기도 하다. 당시의 초가들이 즐비해 있는 풍경 또한 우리의 지난날을 말해주는 듯하다. 이곳 양수진의 끊어진 다리는 또다른 역사의 상흔을 말해주고 있다. 8·15 광복으로 패전한 일본군이 소련군에 밀려 후퇴하며 폭파해 버린 다리가 있는데 중국에서는 현재 관광지로 개발해 인기를 더하고 있다. 반만 남은 교량이 만주땅 측에 남아있고 북한측에서는 철골이 필요한지 뜯어가버려 대조적인 풍경을 더하고 있다.

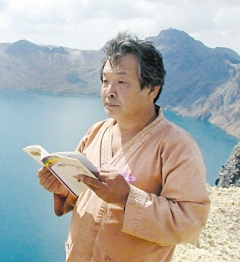

연변대학 조문학부 대학원에 다니는 대학생 시인 전서린양의 고향이 양수진이다. 이곳에서 고교를 졸업하고 연길의 연변대학에 적을 두고 있는데 자신이 고등학교를 다니던 이전만 해도 북한에서 많은 사람들이 두만강을 건너 중국쪽으로 넘어왔다고 한다. 지금은 삼엄해 도강이 쉽지 않은 상황이다. 그녀가 '연변문학'에 발표한 시를 보면 우리민족의 더 잘 실감할 수 있다.

'궤도를 잃은 별이 찰랑 / 수면 우에 떨어지면 / 강은 몰래 밤을 깨운다 / 잠 설친 달 하나 / 몰래 강 건너면 / 또 한 페이지 적느라 / 강은 뒤척인다 / 아침이 오기까지 풀잎은 / 서러운 밤을 흘러흘러 / 말못할 사연의 이슬을 낳고 / 아득히 멀어져가는 / 발자국소리 들으며 / 다시, 강은 / 얕은 새벽잠에 빠져든다'

두만강을 통해 민족의 애환을 읊고 있는 작품으로 읽힌다. 달이 두만강 수면 위에 비치며 물결을 일으키는 형상을 탈북자에 비유했는데 '아득히 멀어져가는 / 발자국소리'를 통해 탈북자의 끝없는 방황을 말해주고 있다. 우리 조선민족의 이민사, 또는 어두운 역사의 한 페이지로 남아있는 것이다.

◇ 온성의 김일성 주체사상탑

나는 도문을 가게 되면 두만강공원 뱃놀이를 빠뜨리지 않는다.

뱃놀이를 즐기며 건너편 북한 남양땅을 바라보며 회심에 젖기도 한다. 양수진의 두만강 끊어진 다리도 빠뜨리지 않고 찾는다. 그 끊어진 다리 끝까지 다가갈 수 있는데 감시카메라가 여기저기 설치되어 있어 삼엄한 분위기를 자아내기도 한다. '월경은 징벌을 받는다'라는 입간판도 설치되어 있다. 백두산에서 한참을 흘러온 두만강물이 여기서는 평야를 이룬 채 숨고르며 천천히 흘러간다.

앞서 패망한 일본군이 물러나며 폭파했다는 역사현장인 양수진의 부서진 다리 위에서 바라보이는 곳이 북한땅 온성시다. 왼쪽을 바라보면 산중턱에 자리잡고 있는 김일성주체사상기념탑이 하늘을 찌를 듯 높이 솟아있는 모습이 보인다. 이곳이 '왕재산 김일성전적지'로 이름난 곳이다. 왕재봉은 두만강을 사이에 두고 중국 길림성과 인접해 있는 우리나라 최북단지역으로 5개 산봉우리 가운데 가장 높은 봉우리다. 김일성이 항일독립투쟁을 벌이던 1933년 3월11일 온성지구 지하혁명 조직책임자 및 정치공작회의를 열고 지하혁명을 일으키며 무장투쟁 방향을 결정했다는 '왕재산 회의'가 열렸던 곳으로도 유명하다.

평양에도 이와 같은 김일성주체사상기념탑이 우뚝 솟아 있으나 이곳이 김일성이 35세 되던 해 주체사상을 일으킨 현장으로 해마다 북한 학생들이 수십 대의 차로 이동해 견학을 오기도 한다. 그만큼 김일성주체사상의 모태가 되는 곳으로 신성시되고 있다. 이곳에서 마주 바라보이는 곳이 북한 땅 온성이다. 두만강이 굽이쳐 동해로 흘러가는 왼쪽 북한땅 산기슭에 하늘을 찌르는 듯한 횃불탑이 치솟아 있다. 이 비가 세워지고 똑 같은 모양의 주체사상비가 평양에도 세워진 것이다.

◇ 두만강 뱃놀이

부서진 양수진의 온성다리는 철골이 아물지 않은 채 녹슬어 있으며 강변의 풀밭에는 황소들이 풀을 뜯고 있는 풍경이 평화롭기만 하다.

양수진에서 살고있는 전양의 아버지는 이곳 두만강에서 잡은 물고기로 매운탕을 직접 끓여 한국에서 온 내게 대접했는데, 왜 우리는 북한땅의 사람들과 자유로이 왕래도 못하고 만날 수 없는지 통탄을 금할 길 없는 심정이다. 어쨌든 이곳의 풍경은 두만강을 배경으로 너무나 아늑한 곳이어서 내가 마지막 안거할 곳으로까지 느껴졌다.

'아아, 양수진에 가 살고 싶어라 / 한반도 최북단 함경북도 온성 맞은 편 / 두만강 마을 양수진에 가 살고 싶어라 / 빈 초가집도 많고 옥수수밭과 소떼 양떼들이 / 벌판의 주인인 양 평화로운 마을 / 김일성주체탑이 높이 솟아 두만강 너머 / 훤히 바라보이는가 하면 / 8·15 해방 당시 패전한 일본군 항복하고 / 소련군에 밀리며 후퇴하며 폭파해버려 / 반쯤 남은 온성다리, 역사의 상흔 말해주는, / 지금은 평화가 찾아온 듯 / 두만강가 넓디넓은 풀밭에 무거운 내 생의 짐 더러는 강물에 흘러보내며 / 내 도달해야 할 곳도 저 강의 끝쯤이거늘 / 내 생의 느즈막한 한때, 백두산에서 흘러오는 / 두만강 맞이하고 흘려보내며 / 아, 양수진에 가 살고 싶어라…'(서지월 시 '양수진에 가 살고 싶어라'에서)

이 모든 역사적 상흔과 애환을 뒤로 하고 북한의 남양시가 바라보이는 도문의 두만강으로 온 일행은 두만강 뱃놀이를 하며 더운 여름날의 하루를 마감했다. 손으로 잡으면 잡힐 듯한 북한쪽 강가 풀잎들. 그 풀잎을 손으로 잡으면 월경죄가 되는 게 오늘날의 현실이다. 풀잎이 무슨 죄 있을까 마는, 오히려 풀잎은 손짓하며 자신을 맞아주길 바라는 듯한 시늉을 해 보이는 것이었다. 오늘의 역사를 살아가는 중국 조선족들과 머나먼 한국땅에서 찾아온 나하고의 만남은 이렇게 유유히 흘러가는 두만강 위에 몸을 실어 잠든 역사의 물살을 깨워갔던 것이다.<계속>

'[서지월 시인의 만주이야기]' 카테고리의 다른 글

| 길림성 왕청 백초구 만천성 웅녀상 (0) | 2010.07.16 |

|---|---|

| 백두산 아래 첫동네 장백현 (0) | 2010.07.16 |

| 아리랑방송과 초록저고리·다홍치마 (0) | 2010.07.16 |

| 일송정의 비애 (0) | 2010.07.16 |

| '방천'에서 안중근을 말하다 (0) | 2010.07.16 |